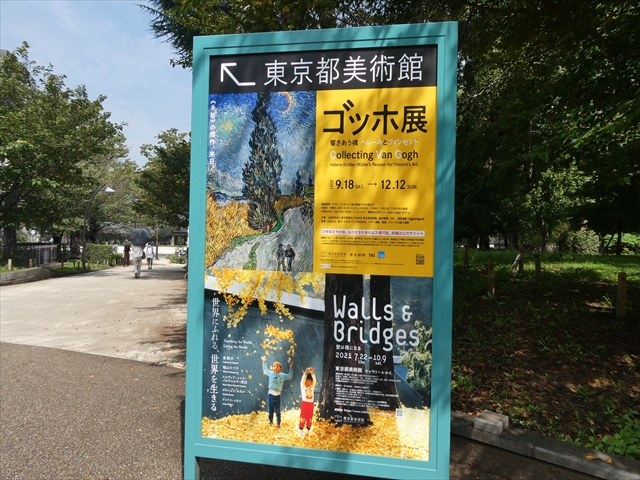

上野の東京都美術館で開催中の「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとトフィンセント」に行く。

題名のフィンセントとはもちろんフィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890)のこと。ヘレーネとは、ゴッホの死後、いち早く彼の作品に魅了され、世界最大の個人収集家となったヘレーネ・クレラー=ミュラー(1869~1939)。

ヘレーネはドイツの裕福な家庭に生まれ、父親は鉱業および鉄鋼産業に原材料を供給する会社を経営していた。1888年、オランダで海運と鉱業の事業を行っていたアントン・クレラーと結婚し、オランダの伝統にしたがって両方の姓を名乗るようになった。

アントンの手腕により業績は急上昇し、莫大な富を築いていったが、思春期にゲーテやダンテを読みふけった彼女は、富豪の夫人として何不自由なくなく暮らすものの精神は満たされず物足りなさを感じていたという。

4人の子どもの母でもあった彼女は、1906年、37歳のとき、娘が通っていた絵画教室で芸術に触れ、知己を得たのが画家で美術評論家、美術教師、コレクター、さらには美術商でもあったヘンク・ブレマー(1871~1956)だった。

やがてブレマーを個人教授として雇い、夫や子どもたちに講義を受けさせるようになるが、ブレマーはゴッホを「現代美術の偉大な精神」とみなしていて、ヘレーネにゴッホ作品の購入を勧めたという。

それまで満たされない日々を送っていたヘレーネは、ゴッホの作品を見て、そこに表現された深い精神性に心を打たれたという。彼女がゴッホ作品を購入するようになったのは1908年、彼女が39歳のとき。最初に購入したのはゴッホが1883年に描いた「森のはずれ」というカンヴァスに油彩の風景画だった。

ゴッホの没後18年のことで、彼はまだ世の中にはあまり知られていない画家だった。何しろゴッホの絵は生前は親戚の画商を通じて数枚しか売れず、まったくの無名の存在であり、弟のやはり画商であったテオからの経済的支援によって何とか生活できていたという。しかも、途中から精神を病み、画家になってからわずか10年、37歳という若さでこの世を去っていた。

ゴッホの絵を見たヘレーネは、その作品に感動するとともに、彼が残した書簡にも強い感銘を受けたという。「彼はただの精神障害者ではなく人間を映し出す鏡のような考えを持っている」と友人に宛てた手紙に書いている。

ヘレーネは1908年から1929年の間、夫のアントンとともにゴッホの作品を収集し、個人として世界最大といわれる貴重なコレクションを築き上げた。

彼女の夢は自身のコレクションをもとに、別荘があった敷地を公園とし、そこに美術館を建てることだった。ところが、1930年代の世界恐慌の波をモロに受けて、独自でその夢を果たすことが困難とわかり、1935年、美術館建設を条件にコレクションのすべてをオランダ政府に寄贈。誕生したのがクレラー=ミュラー美術館だ。

美術館がオープンしたのは1938年で、初代館長には彼女が就任。その翌年、まるで安心したかのようにヘレーネは亡くなっている。

ゴッホについてはホントかいな?という話が残っている。

ゴッホは30歳のときの1883年から2年間、両親が住むオランダのニューネンという田舎で暮らした。この2年間に彼は全作品の4分の1を制作したといわれていて、ゴッホはこの地を去るとき、描き溜めた絵をすべて置いていったという。

ところが、どうせ駄作と思った母親(父親はゴッホがニューネンを去る直前に亡くなっている)は、引っ越す際にゴッホの絵をじゃまになるからと知り合いの大工に預け、長い間そのままにして存在も忘れてしまったという。

大工はゴッホの死後10年あまりがたった1903年、大量にある絵の処分に困って別の男に引き取りを依頼し、男は荷車一杯に乗せて帰ったが、100点余りの色鉛筆素描は捨ててしまい、大きなカンヴァスは屑屋に売り、屑屋は処理工場に持っていって処分してしまった。それでも残ったゴッホの絵は知り合いのホテル経営者に進呈し、ホテル経営者は客に土産としてプレゼントした。

先の男は、それでも残ったゴッホの絵を安売り市に持っていき、1枚5~10セントで売ったが数人が買った程度だったという。その後、残った絵をすべて買い取ってくれる人物があらわれ、それが画家で美術商でもあるヘンク・ブレマーだった。

ブレマーはヘレーネ・クレラー=ミュラーの美術の師であり、美術品のコレクションをアドバイスしていて、彼が勧めたのがゴッホの作品だった。ヘレーネは1908年からゴッホの絵を買い始めたというから、まさにこの時期。こうしてブレマーを通じてヘレーネが買い取った作品はのちにクレラー=ミュラー美術館の収蔵品となる。

一方、ゴッホの弟のテオは、兄の作品を大事に守り続けた。彼はゴッホの死の半年後に急逝してしまうが、妻ヨハンナ(愛称ヨー)がゴッホの絵を守った。彼女の功績はきわめて大きく、ゴッホとテオが亡くなったあと、オランダのラーレンという町で下宿屋をしながら一人息子を育て、2人の遺産を管理。ゴッホの回顧展を開催してはその知名度の向上に努め、ゴッホが残した800通を超える書簡(その多くがテオやヨハンナに当てたもの)を整理して、没後24年たった1914年に最初の書簡全集を刊行している。

母親に見捨てられた作品はクレラー=ミュラー美術館にあり、テオとその妻ヨハンナが守った作品はゴッホ美術館にある。

ゴッホの絵を高く評価し、それを後世に伝えるべく働いたのがヘレーネとヨハンナの2人の女性であることも特筆すべきだろう。

クレラー=ミュラー美術館はその後もゴッホの作品をたくさん収集しているが、ゴッホがニューネンを去るまでの1885年以前の作品は、恐らく母親が二束三文で捨て去った作品ではないだろうか。

本展でも、クレラー=ミュラー美術館所蔵の母親が捨て去ったと思われる作品が多数展示されてあった。

ヘレーネがゴッホの絵を収集するようになって最初に購入したのが、ニューネン時代の1883年に描いた「森のはずれ」だった。

ニューネン時代、ゴッホは機織り工場の織工とか農民とか、働く人の姿やその生活を丹念にデッサンし、作品にしている。どちらかというと暗い絵が多いが、それで母親は「こんなの駄作」と思い込んだのだろうか。

1884年、やはりニューネンにいたときの「織機と織工」(カンヴァスに油彩)がある。薄暗い工場内で織工が働いている姿を描いたものだが、暗い部分は黒ではなく青というより緑っぽい色で暗さを表現しており、心に残る作品だ。

そのほかにも、これまでのゴッホ展ではあまり見ることのなかった作品が数多くあるのが本展の特徴で、今まで知らなかったゴッホの別の姿を見ることができる。

中でも、ぜひとも見たかったのが「悲しむ老人」というクレラー=ミュラー美術館所蔵の作品だ。はっきりいって、この絵を見るために本展に行ったといったほうがいいかもしれない。

実はゴッホはこの絵に「永遠の門」という副題をつけている。老人が悲み塞ぎ込んでいるいる姿を描いているのに、なぜ「永遠の門」なのか?

先日、テレビで録画しておいた「永遠の門 ゴッホの見た未来」という映画を見て、この題名が気になって調べたら、「悲しむ老人」の副題と知り、なぜなのかの答えを知りたくて見に行ったのだが、やっぱりネットに載ってる写真で見る絵と実物とではまるで違う。

本展で展示されているゴッホのほかの作品と違うのは、この絵だけがなぜか筆のタッチがシンプルで、透明感があることだ。とても清らかな作品だった。

実はこの絵は、ゴッホが亡くなる2カ月前の1890年5月初旬、精神病院での療養中に描かれている。

描かれている人物は入院患者ではなく、1882年に制作したリトグラフを模写したもので、老人ではなく自分自身を描いたものといわれている。

赤々と燃える暖炉のそばで、椅子に座った青い服の男の絶望した姿。ゴッホはこれと同じようなポーズの絵を画家になったばかりの1881年にすでに描いており、このころ彼は農民たちの労働や暮らしの様子を積極的に観察し、作品に残している。

つい最近、ゴッホの作品が見つかったというので世界的なニュースになったが、その作品も「悲しむ老人」と全く同じポーズを描いたスケッチ画だった。ゴッホはこのモチーフがよほど心に残ったのか、疲れ果て塞ぎ込む人の姿を彼は繰り返し描いていて、その集大成が「悲しむ老人」であり、顔を手で覆い悲しみに暮れる男に自らを重ねて描いている。

この作品を描くに際してゴッホは弟テオへの手紙の中で、「この作品で僕が表現しようとしたのは、ミレーが信じた『かの高みにあるもの』の存在、神と永遠との存在の最も強力な証のひとつと思えるものだった」というようなことを書いている。

深い悲しみと絶望の淵にあっても(いや、だからこそ)、神や未来を信じる気持ちに揺るぎはない、ということを表現したかったのではないだろうか。

この作品をヘレーネはよほど気に入っていたらしく、夫アントンが25回目の結婚記念日に妻に贈った作品であり、ヘレーネは手紙で「私は驚いて、気を失いそうになりました」と伝えている。

ほかに印象に残った作品。

「夜のプロヴァンスの田舎道」(1890年、クレラー=ミュラー美術館)

日本では「糸杉と星の見える道」としても知られている。

糸杉と星、月、麦畑と、ゴッホが好んだといわれるモチーフがすべて描かれている。

なぜこれほどまで糸杉を愛するのか、ゴッホは弟テオにあてた手紙の中でこう書いている。

「僕の考えは糸杉で一杯だ。向日葵(ひまわり)のカンヴァスの様なものを、糸杉で作り上げたいと思っている。僕が現に見ている様には、未だ誰も糸杉を描いた者がないという事が、僕を呆れさせるからだ。線といい均衡といい、エヂプトのオベリスクの様に美しい」

これもゴッホの死(自殺といわれている)の2カ月ほど前に描かれた作品。精神を病んでいたゴッホは、揺れて渦巻く筆致の中に不安な思いを表現しようとしているのだろうか。

「黄色い家」というのは1888年5月1日にゴッホが借りた南仏アルルのラマルティーヌ広場2丁目の角にあった4フロアの家屋を指す。中央に描かれた小さな家をゴッホは借りていた。

パリからアルルに移り住んだゴッホは、ここに芸術家仲間が集うことを願い、その拠点としてこの家を借りた。本作品を描いた翌月にゴーギャンがやってきて共同生活を始めるも、2カ月ほどで2人はケンカ別れしてしまっている。

黄色のさまざまな色調を試す実験的な作品という。パリ時代からゴッホは静物画で黄色と緑の影を付ける実験をしていて、よく見るとレモンと籠のふちに赤い輪郭線が加えられ、アクセントになっている。

「サント=マリー=ド=ラ=メールの海景」(1888年、ファン・ゴッホ美術館)

ゴッホは日本の浮世絵に大きな影響を受けたことが知られているが、葛飾北斎の「富嶽三十六景」、その中でも渦巻く波頭を描いた「神奈川沖浪裏」に刺激を受けたらしく、アルルから20キロほど南へ下った地中海に面した街サント・マリー・ドゥ・ラ・メールにまで足を運び、海を描いている。

出来上がった作品は、素早い筆致で描いた青と白の波に加え、緑と黄色で巧みに光の効果を表現している。

ゴッホは弟テオへの手紙の中で、「日本人は素描をするのが速い、非常に速い、まるで稲妻のようだ、それは神経がこまかく、感覚が素直なためだ」と書いていて、それで自分も素早い筆致にこだわったのだろうか。

ゴッホは、何としても日本に行きたい、と思っていて、日本に行くのことができないから少しでも日本に似ている南仏のアルルに行くことにしたという。

弟テオにあてた手紙でも次のように書いている。

「たとえ物価が高くても南仏に滞在したいわけは、次の通りである。日本の絵が大好きで、その影響を受け、それはすべての印象派画家たちにも共通なのに、日本へ行こうとはしない、つまり、日本に似ている南仏に。決論として、新しい芸術の将来は南仏にあるようだ」

「(実際アルルにやってきて)日本にいるような気持がしている」

結局、ゴッホは日本を一度も訪れることなく生涯を閉じた。日本の現実の姿を知ることもなかったから、彼にとっての日本はいわば「ユートピア」だったろう。日本を理想化し、夢の国として憧れ続けたからこそ、心もピュアのままで、目の前に広がる世界を自由に描けたのかもしれない。

ゴッホ展を堪能したあとは、近くの「上野桜木 菜の花」という創作料理の店で昼食。

「旬の魚のお茶漬け」を注文。

まずは前菜。野菜は佐渡の自家栽培無農薬野菜。

お茶漬けは、まずはご飯と味噌汁、マグロ、サーモン、ブリの刺身(ゴマダレ漬け)でいただいて、そのあとほうじ茶をかけてお茶漬けに。

おいしかった!

せっかく上野にきたので東京芸大美術館で開催中の「芸大コレクション展2021・Ⅱ期 東京美術学校の図案―大戦前の卒業制作を中心に」を観る。

芸大から上野駅までの上野公園内に芸大生きの彫刻作品が展示されていて、その1つ、「ねえ、おねがい」と題するブロンズ作品。作者は御代将司(2021年)。

最初、カワウソかと思ったら、ペットとして飼っていたイタチの仲間のフェレットで、「新型コロナさん、もう終息して」とおねだりしてるのか。

公園内で見つけた真っ黒なアゲハ。カラスアゲハか。