東京・銀座のエルメスビル10階にあるミニシアター「ル・ステュディオ」で、アメリカ・フランス合作のドキュメンタリー映画「世界最古の洞窟壁画 忘れられた夢の記憶」。

2010年の作品

原題「CAVE OF FORGOTTEN DREAMS」

監督・脚本ヴェルナー・ヘルツォーク、撮影ペーター・ツァイトリンガー、音楽エルンスト・レイスグル。

「フィッツカラルド」「神に選ばれし無敵の男」のベルナー・ヘルツォーク監督が、現存する世界最古の壁画を有する南仏・ショーヴェ洞窟の内部を3Dで撮影したドキュメンタリー。

1994年に南仏で発見されたショーヴェ洞窟の奥には3万年以上前に描かれた壁画が奇跡的に当時のまま残されていた。貴重な遺跡を守るため、普段は研究者や学者にのみ入場が許可されるショーヴェ洞窟に、ヘルツォーク監督率いる撮影隊が入り、3Dカメラによる撮影を敢行した。

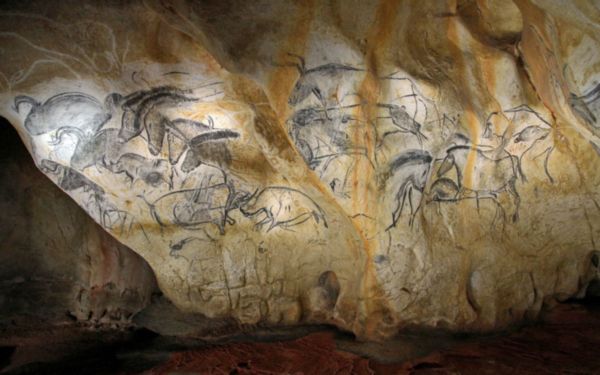

広大な洞窟の壁には400点を超える動物画を含む約1000点のペトログリフ(線刻・石彫)やペトログラフ(岩絵・壁画)が描かれていて、制作年代は3万2千年〜3万7千年前の後期旧石器時代と推定される。まだネアンデルタール人が地球を闊歩していた時代だ。

洞窟壁画というとフランスの西南部で1940年に発見された約2万年前のラスコーや、スペイン北部で1879年に発見された約1万8000年前のアルタミラなどが知られるが、それより1万年以上も古い。

絶滅した動物を含めて14種、425体の動物が描かれていて、ウシやウマ、クマ、ライオン、ヒョウ、フクロウ、ハイエナ、マンモスなどが登場していて、当時の生態系を知る上でも貴重な歴史資料といえる。

何より驚かされるのはその芸術性の高さだ。

輪郭線だけの線画が多いが、どの動物たちも美しく、生き生きと写実的に描かれていて、現代人だってこんなに上手には描けないと思うほど技巧的にもすばらしい。

中には、墨で濃淡をつけて動物の顔が塗られているものもある。

サイのツノが重なるようにして描かれているものは、まるでアニメーションのように動物の動きを表現するためだろうか。

凹凸している壁を利用して、動物を立体的に描いていたりもしている。

壁画のほかに手形模様がいたるところに見られるが、これは壁に手をあててそこに口に含んだ顔料を吹きつけるステンシル技法によるものだ。

どの絵も、ただの落書きではない、これだけ完成度の高い壁画を見ると、アートの起源はここにあるのではないか、と思ってしまうほどだ。

今から3万年以上も前に、いったいだれが、どんな理由で、ここに壁画を描いたのだろうか?

ショーヴェ洞窟は縦穴を下っていったところにあるが、これは約2300年前に起きた地滑りにより岩や土砂に埋められてしまったため。そのおかげで洞内環境は当時からほとんど変化することなく封印されたわけだが、もともとは横から入るようになっていて、外からの光りも差し込んでいたようだ。

しかし、壁画は外からの光の届かないところに描かれていた。

これはどうしてだろうか?

そういえば現代人も、アートを見るときは暗がりで見る。もちろん、野外彫刻などは外の明るいところで見るが、絵画などの場合、美術館の暗い場所で、そこだけ光を当てて見ることが多い。

劇場で芝居を見るときも客席は暗いし、映画館も同様。

そこには「暗さの効用」といったものがあって、暗い空間は現実の世界とは切り離された雰囲気を醸し出し、舞台で演じられる物語に没入しやすくなる利点があるのではないか。

人間の目というのは、明るいところから暗いところに移動すると段々と周囲のものが見えてくるように人間の目には周囲の明るさに合わせて見え方をコントロールする能力が備わっているから、その生理現象をうまく利用しているのかもしれない。

そうした「暗さの効用」を3万年前の人たちはすでに知っていたのだろうか?

ショーヴェ洞窟は野生動物が出入りしていた痕跡はあったが、人間がここで生活した跡はなかった。このことから、人間が住居として使用していたことはないと見られていて、宗教や儀式の場であったとする説が唱えられている。

すると、そうした宗教や儀式において、人に見せるために壁画が描かれたのだろうか。

壁画ではいろんな動物が描かれているが、ウシやウマといったものは、それを生贄として使ったり、あるいは狩猟の対象として食べたり、使役に使ったことへの感謝の気持ちからか。

一方で、マンモスとかサイ、クマ、ヤマネコといった人間にとって危険な大型動物や肉食動物も多く描かれていて、動物画の67%を占めているという。

これらは逆に、人間がこうした動物に襲われないことを祈念したのだろうか。

抽象的なものとしては線や点、何かの記号と見られる図形が数多く発見されていて、儀式に用いられたり、宗教的な意味が込められている可能性がある。

先に触れた手形模様のステンシルについては興味深い事実がある。

それは、世界各地の洞窟遺跡に同じような手形のステンシルが残っていることだ。

スペインのマルトラビエソ洞窟では、6万6000年前とみられる人の手形が発見された。

現生人類がヨーロッパに現れたのは約4万5000年前といわれる。ということは現生人類の祖先または遠縁の人類、ホモサピエンスではなくネアンデルタール人が洞窟内で手形を残したのか。

同じスペインのエル・カスティージョ洞窟では、3万3700年前のものと考えられる手形のステンシルが見つかっている。

ヨーロッパからは遠く離れたインドネシアのスラウェシ島では、少なくとも3万9900年前(4万年以上前との説も)の洞窟壁画が見つかっていて、手形のステンシルが残されていた。

インドネシアの洞窟に描いたのは、およそ6万年前にアフリカを出て、長い道のりの果てにこの地にやってきた人類の祖先と考えられている。

さらに遠く離れたアルゼンチンのパタゴニア地方にあるクエバ・デ・ラス・マノス(スペイン語で「手の洞窟」という意味)には、おびただしい数の手形が今も鮮やかに残されている。約9000年~1万2000年前に現地の狩猟民族が描いたといわれている。

なぜ同じような「手形のステンシル」が世界の各地に残されているのか?

ひとつの推論としてこんなことがいえるかもしれない。

人類の祖先はアフリカを起源として、そこから世界のあちこちに散らばっていった。未知の場所にやってきて、いろんな困難に見舞われただろう。そんなとき、仲間との絆を深めるために儀式や宗教儀礼を行ったりして、その象徴として「手形」があり、そのことは人類の祖先がアフリカを出るときにすでに意識の奥深くに刻まれていたのではないか。

そういえば現代でも、赤ちゃんが産まれると誕生のしるしにに手形を残すことがあるし、お相撲さんのサインといえば手形。ハリウッドではスターの手形が有名だ。ある種の有価証券を「手形」と呼ぶのは、かつては有価証券の署名がわりに手形が押された名残だとか。

人類は手を使うことによって進化をとげたともいわれているから、手の形を残すことは何らかの「証(あかし)」としての役割を持っていたのだろうか。

いずれにしても、手形も含め壁画を描いた人たちは、単に暇つぶしのためにこうした壁画を描いたのではないことだけはたしかだ。

言葉だけではない、自分が見て抱いた何かしらの感動、思いを、人に伝えたかったに違いない。

そこにこそアートの起源があると思った。