フランス・ラングドック・ルーションの赤ワイン「エスティバル(ESTIBALS)2021」

フランス・ボルドーのランシュ・バージュが、ボルドーで培った技術を結集して手がける南フランスのワイナリー、ドメーヌ・ド・ロスタルの赤ワイン。

シラーを主体にグルナッシュとカリニャンをブレンド。

南仏らしい濃厚な果実味と滑らかなタンニンが奏でるハーモニー。

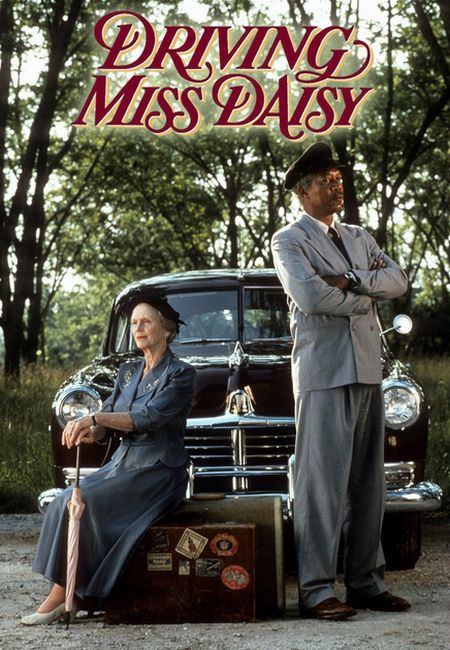

民放のBSで放送していたアメリカ映画「ドライビング・MISS・デイジー」。

1989年の作品。

監督ブルース・ベレスフォード、出演ジェシカ・タンディ、モーガン・フリーマン、ダン・エイクロイドほか。

白人の老婦人と黒人の運転手の心の交流と友情を25年の時の流れの中で描いたヒューマンドラマ。

黒人に対する差別が当たり前だった1948年、アメリカ南部のジョージア州アトランタ。元教師で72歳になるユダヤ人の未亡人デイジー(ジェシカ・タンディ)が自分で運転する自動車で事故を起こしかけたため、紡績工場の社長である息子ブーリー(ダン・エイクロイド)は心配してアフリカ系の初老の運転手ホーク(タンディ、モーガン)を雇う。

老いたのを認めたくないデイジーは最初ホークを疎んじたが、ホークの誠実な人柄に気付いていくうち、2人の間のわだかまりは小さくなっていき、それから25年、やがて2人は友情で結ばれていく・・・。

未亡人を演じたジェシカ・タンディは80歳でアカデミー主演女優賞に初ノミネートされ、史上最年長で受賞(その4年後の1994年に死去)。本作はほかに作品賞、脚色賞、メイクアップ賞も受賞。

ジェシカ・タンディはもともと舞台で活躍した人で、舞台デビューしたころは同世代のローレンス・オリビエなどと競演。1947年にはブロードウェイでテネシー・ウィリアムズの「欲望という名の電車」でトニー賞を受賞。1978年と1982年にもトニー賞を受賞している。

心に残るシーンが2つあった。

1つは、デイジーがホークを伴って亡き夫の墓参りに行ったときのシーン。

彼女は、ついでにレオ・バウアーという人の墓にも花を供えて、とホークに指示するのだが、ホークは戸惑ってしまう。

「どのお墓ですか?」

「たしか2列ほど向こうよ。バウワーと書いてあるわ」

「どんな形の墓で?」

それを聞いて怪訝な顔をするデイジーにホークが答える。

「私は字が読めないんです」

「毎日新聞を読んでるじゃないの」

「あれは見てるだけで、写真を見て書いてることを想像してるんです」

「アルファベットは?」

「ABCは読めますけど、言葉となると・・・」

「じゃ、アルファベットでバウワーのバの音は?」

「B、ですか?」

「バウアーのアールは何に聞こえる?」

「R?」

「BとR。バーとアールでバウアーと聞こえるわ」

「それだけ?」

「そうよ」

「途中の文字は?」

「最初と最後の文字がわかれば探せるでしょ」

果たしてホークは、いわれた通りに探してバウアーの墓を見つける。

ここには、黒人たちが人種差別ゆえに無教養のままに置かれた問題が浮き彫りになるとともに、元教師のデイジーの上手な教え方でホークが文字を知る喜びが描かれている。

この映画が描きたかったことが、このシーンに凝縮されている感じがした。

もう1つの心に残るシーンは、映画の最後のほうで、デイジーがホークの手をギュッと握る場面。2人が固い友情で結ばれた瞬間を描いたシーンだった。

このシーンを見て、思い出した映画があった。

本作より数日前に見た映画で、NHKBSで放送していたアメリカ映画「夜の大捜査線」だ。

1967年の作品で、原題は「IN THE HEAT OF THE NIGHT」。

監督ノーマン・ジュイソン、出演シドニー・ポワチエ、ロッド・スタイガー、ウォーレン・オーツほか。

人種差別の根強い南部の小さな町を舞台に、黒人の敏腕刑事と白人の警察署長が反発しあいながらも殺人事件捜査に挑む姿を描いた名作サスペンスだった。

うだるような暑さのアメリカ南部の田舎町に、黒人刑事のバージル・ティッブス(シドニー・ポワチエ)がたまたま立ち寄ったとき、地元の白人実業家が殺される事件が起こる。その捜査に協力するうち、黒人蔑視の空気が充満する中で、白人の警察署長(ロッド・スタイガー)と最初は反目し合うものの、やがてティッブスの活躍で犯人は捕まり、ティップスと白人署長との間には友情が生まれる・・・といった物語で、この映画も作品賞はじめ、主演男優賞、脚色賞、編集賞、音響賞のアカデミー賞5部門に輝いている。

注目したのは、殺された白人実業家の妻がティッブス刑事と警察署で対面するシーン。

夫人はティップスの言動を見て優秀な刑事と判断し、「彼に捜査を担当してもらいたい」と署長に申し出る。このとき、ティップスは彼女と接触しそうになってとっさに手をひっこめる。夫人のほうも彼に触れられるのを拒むかのような身ぶりをする。

つまり、あの当時のアメリカ南部では、黒人と白人は手を振れたりしてはならない決まりになっているんだなというのが、このシーンから見て取れる。

夫人は、ティップスが優秀な刑事であると知り、この人に頼めば安心だと理性的にはそう理解するものの、生理的には黒人である彼を受けつけようとしない。体が触れるなんてのはあり得ないという生理的な嫌悪感みたいなものがあり、黒人のティップスもまた、それを知っているから瞬間的に手をひっこめてしまうのだ。

この映画がつくられた1967年というのは、黒人の基本的人権を要求する運動である公民権運動が高まりを見せていたさなか。1964年の公民権法成立によって法の上での黒人は白人と平等な権利を保障されたものの、現実には黒人差別は解消されていなくて、1965年にはマルコムXの暗殺事件が、1968年にはキング牧師暗殺事件が起きている。

そんな切迫した空気の中でつくられた映画だけに、映画の中でさえ、黒人と白人は手を触れることすらできなかったのだろう。

「ドライビング・MISS・デイジー」がつくられたのは、「夜の大捜査線」から20年を経た1989年。黒人と白人が手を触れるようになるまで、それだけの歳月がかかっていて、時代の変化を感じた。