最近、U-NEXT配信の日本映画を何本か観ているが、そのうちの気になった作品。

U-NEXTで配信の日本映画「めし」。

1951年の作品。

監督/成瀬巳喜男、脚本/井手俊郎、田中澄江、出演/上原謙、原節子、島崎雪子、杉村春子、二本柳寛、杉葉子、山根壽子、山村聡、花井蘭子、進藤英太郎、大泉滉、風見章子、中北千枝子、小林桂樹ほか。

朝日新聞連載中、急逝したことにより未完の絶筆となった林芙美子の小説を映画化。平凡なサラリーマン家庭の夫婦の亀裂を描く。

舞台は1951年(昭和26年)の大阪。北浜の証券会社に勤める36歳で真面目だが少し頼りなげな初之輔(上原謙)と、8歳年下の妻・三千代(原節子)は結婚して5年。子どもはいない。2人はともに東京出身者だが、京橋の製薬会社で知り合い恋愛結婚をしたものの、戦後の混乱期で生活の安定を求め、大阪で成功している三千代の叔父の引きで現在の会社に転職してきた。

知り合いも少なく、三千代は主婦としての自分の暮らしに未来が見いだせないでいるが、そんな2人の家に東京に住む初之輔のめいで22歳の里子(島崎雪子)がやってくる。里子は両親が結婚についてあまりにうるさくいうので家を飛び出し、初之輔の家に転がりこんできたのだ。奔放でわがままなめいっ子に甘い夫に、妻は激しくイラ立つが、初之輔は若い娘とのひとときを無邪気に楽しんでいて、妻はますますイラ立つ。

ついに三千代はいったん東京の実家に戻ることを決意する。里子を送る名目で東京に里帰りし、母親(杉村春子)に迎えられる。三千代は東京での自立を考えるまでになるが、そこへ、東京へ出張でやってきた初之輔が迎えにやってくる・・・。

本作のタイトルは「めし」だが、英題は「A MARRIED LIFE」。「めし」は三度の食事に欠かせないというわけで、「ああ、結婚生活」とでも訳したらいいか。

自立したい、せめて自分らしく生きたいと願う妻と、それを阻む、主婦を家に縛りつける「結婚生活」というしがらみ。

映画では結局のところ、妻は迎えにきた夫とともに大阪に帰っていき、ハッピーエンドで終わる形になっているが、原作である小説の作者・林芙美子が描きたかったのはどんな結末だっただろうか?

実は原作の「めし」は1951年4月1日から「朝日新聞」で連載が始まり、150回続くはずだったが、同年6月27日の夜分、林は「主婦の友」の連載記事取材のため料亭を2軒回り帰宅後、急に苦しみ出し、翌28日払暁、心臓麻痺により急逝した。47歳の若さだった。

このため連載中の「めし」は150回を予定したうちの97回、およそ3分の2を書き上げて、7月6日までの連載で未完のまま終わり、絶筆となった。

したがった映画の結末はあくまで映画会社がつくったものだった。

つまり、結末部分は監督の成瀬と脚本の井手俊郎、田中澄江の創作ということになるが、映画化にあたって製作会社の東宝からは結末が離婚では困るとの要望が出されていた。

そこで監修者として、ノーベル賞作家の川端康成が加わっている。

川端と林は30年にも及ぶ深くて長い交流があり、家族ぐるみの付き合いだったといわれる。林の葬儀で葬儀委員長をつとめたのが川端だった。

しかし、成瀬監督は、会社から「結末が離婚では困る」、つまりハッピーエンドで終わらせてほしいと要望され、唯々諾々とそれに従ったわけではない。それがわかるのが、本作の終わりのほうの展開だ。

専業主婦として、ただ毎日のめし炊き・掃除洗濯に明け暮れるばかりの日々に嫌気が差した三千代は、東京に里帰りしていたある日、自分も働きに出ようかとフト思って職安に行ってみる。すると職安の前には職を求める長蛇の列できていて、そこで偶然、幼い子を連れて、生活苦にあえいでいる感じの旧友と再会する。

その旧友は出征したまま帰らない夫を待つ身なのだが、半ば帰りを諦めている。あと2カ月で失業保険が切れるので仕事を探しているがなかなか見つからず、「いくらがんばったって女一人じゃだめね」と自嘲気味に語る。

そこに、夫婦らしいちんどん屋がやってきて、にぎやかに鐘や太鼓を叩いてビラをまきながら通りすぎていく。その様子をジッと見る2人。

数日して、街を歩いていた三千代が立ちすくむ。目の先には、幼い子を脇において新聞の立ち売りをしている旧友の姿があった。わずかな稼ぎかもしれないが、それでも旧友は何とかして生きていく糧を得ることができたのだろう。あるいは、それぐらいしか女ができる仕事はないのか。

彼女は声をかけることもできず、回れ右して去っていく。

第二次世界大戦後の日本は、戦争によって焼け野原となり、国民の多くは住むところも仕事も失い、また、戦争で親を失った子どもたちが浮浪者として巷にあふれたりもしていた。そこからようやく復興のために動き出してはいたものの、街は失業者でいっぱいだった。

そんな中でも、どん底から這い上がって生きようとしている人たちを見て、三千代が選択したのは、夫とともに生きることだった。

映画の最後のシーン。東京から大阪に帰る列車内での、隣に座る夫を見やりながらの三千代の独白。

「私のかたわらに夫がいる。目をつむっている。平凡なその横顔、生活の川に泳ぎ疲れ、漂って、しかもなお闘って、泳ぎ続けている一人の男。その男のかたわらに寄り添って、その男と一緒に幸福を求めながら生きていくことにした。そのことは、私の本当の幸福なのかも知れない。女の幸福とは、そんなものではないのだろうか」

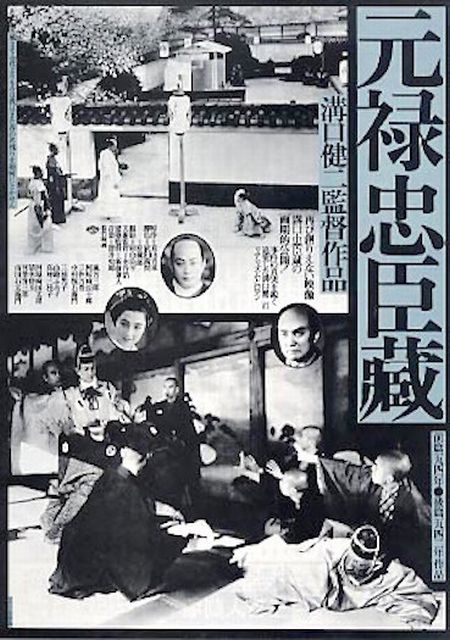

前編1941年12月、後編1942年2月公開の作品。

監督/溝口健二、原作/真山青果、脚本/原健一郎、依田義賢、撮影/杉山公平、美術/水谷浩、音楽/深井史郎、出演/四代目河原崎長十郎、三代目中村翫右衛門、四代目中村鶴蔵、五代目河原崎國太郎、五代目嵐芳三郎、三桝万豊、山岸しづ江、三浦光子、市川右太衛門、山路ふみ子、高峰三枝子ほか。

赤穂浪士の討ち入りを題材にした真山青果作の新歌舞伎「元禄忠臣蔵」を前進座総出演により映画化。

江戸時代中期の元禄のころ、播州・赤穂藩主の浅野内匠頭が江戸城松の廊下で高家吉良上野介に斬りかかり、討ち損じて切腹に処されたことに端を発し、浅野の家臣である大石内蔵助以下47人が吉良を討ち取り、幕府の指示によって切腹して果てるまでを描く。

真山青果作の「元禄忠臣蔵」は、1934年以降、断続的に書き継がれた10編の連作から成る新歌舞伎の歴史劇。

真山青果は、小説家ののちに劇作家に転じた人で、西鶴の研究や江戸地誌研究の第一人者でもあったという。舞台設定のために調査を重ね、古地図や古書などを渉猟吟味し尽くす研究熱心な人で、「元禄忠臣蔵」連作の構想にあたってはとりわけ徹底した資料調査を行ない、その周到綿密な史実考証・言語考証が全篇に独特の風格を漂わせ、その上で血のかよった人間ドラマを展開している。

戯曲には当時の江戸城や吉良屋敷の図面や地図など詳しい資料がついていて、史実に忠実な物語にしようとした真山の意図が明確に見て取れる。

そんな真山の意図を察して、徹底的なほど時代考証と史実にこだわったのが溝口監督だった。

江戸城の絵図面を元に、松の廊下を原寸大のセットで再現。松の廊下に限らず、武家屋敷にしても山科の大石邸にしても元禄時代そのままの形でセットをつくったという。

のちに映画監督となる新藤兼人は本作のとき美術監督の水谷浩の助手で、「建築監督」の名刺をつくってもらって東大の教授に会いに行き、松の廊下の図面を見せてもらうのに成功してそれを写しとって溝口監督に見せたところ、「そのままつくれ」ということになって実寸サイズで巨大な松の廊下のセットを組んだという逸話が残っている。

それでも、本作をつくるにあたって、溝口監督が悩みに悩んでいたことは、真山の娘・美保(戦後、劇団新制作座を主宰し、「元禄忠臣蔵」の演出も担当)がのちに述懐していて、溝口監督はたびたび真山邸を訪れては真山と話し込み、「しかし先生、いかにも大変な仕事です。手にあまる仕事でございます」と繰り返していたという。

それは、太平洋戦争の開戦直前に、忠君愛国をテーマとする「忠臣蔵」をつくろうとしたことへの躊躇ではなかっただろうか。

もともと真山は連作しようと「忠臣蔵」に取り組んだのではなく、大石らが切腹することになった1日を描いた「大石最後の一日」を1934年3月に二代目左団次、初代吉右衛門、三代目寿海らによって初演。これが好評であったので、松竹の社長などの勧めがあって連作として「元禄忠臣蔵」を書きあげたといわれている。

したがって、最初に上演されたのが10作品のうちの第10編、つまり最終話となり、最後に上演されたのが第8編の「泉岳寺」で、初演は1941年11月(初演のときの外題は「泉岳寺の一日」)。全10編を上演するのに7年の歳月をかけている。

それを映画化したのが本作だが、前編を封切ったのが1941年12月だから、歌舞伎のほうの全10編の上演完結を待たずに映画製作は始まっていたことになる。

前編が公開されたのは1941年12月1日。それから1週間後の12月8日未明、日本海軍はアメリカ太平洋艦隊の拠点、ハワイ・オアフ島の真珠湾に奇襲攻撃を行い、太平洋戦争に突入する。公開の日の12月1日にはすでに御前会議で対米英蘭開戦が決定されていたという。

映画の冒頭、「情報局国民映画参加作品」との字幕が出て、「護れ興亜の兵の家」の勇ましい文字が踊っている。

情報局は太平洋戦争開戦1年前に発足した内閣直属の戦争に向けた世論形成、プロパガンダと思想統制のための機関。国民の士気を鼓舞するため、情報局委嘱による「国民映画」として最初につくられた作品の1つが「元禄忠臣蔵」だった。

その当時、赤穂浪士の物語は小学校の教科書にも載るほどで軍国少年を育てる格好の材料ともなっていたから、国家のため、天皇のために命を捧げる「忠君愛国」の見本としてつくられたのが本作だった。

実際、戦時中に「仮名手本忠臣蔵」が上演されたときは、欧米=高師直(吉良上野介)、日本=義士に見立てて、「世界に輝く日本魂が米英に最後のとどめを刺すまで戦おう」というスローガンまで掲げられていたという。

だが、本作では、忠君愛国のために命を捧げるといいながら、肝心の討ち入りのシーンがない。仇の吉良上野介の首を掲げて「エイエイオー」と勝どきをあげる場面もない。欧米=高師直なら、浅野内匠頭が高師直からイジメや嫌がらせを受け、我慢ならずに刃傷に及ぶシーンが詳しく描かれるべきなのに、そのシーンはあっさり終わって、刃傷のところは遠景からでしか映っていない。

しかし、それは溝口監督があえてそうしたのではなく、そもそも原作の真山作の「元禄忠臣蔵」からして討ち入りの場面はない。それどころか真山作の原作では松の廊下の浅野と吉良の刃傷沙汰の場面さえ省略されている。

「忠君愛国を鼓舞する映画」といいながら、原作者の真山青果、さらには溝口監督には別の意図、ねらいがあったのだろうか?

仇討ちの場面がない、刃傷沙汰もあっさりしている、ということもあったのか、本作は興行的には失敗だったんだとか。

戦争が始まって、笛吹けど踊らずで、人々の心には暗い影が差して、国威高揚のプロパガンダにも民衆は冷やかな反応だったのかもしれない。

ただし、本作を観ていて気になったのが、やけに天皇崇拝の場面が多かったことだ。

たとえば、映画の中で大石は、松の廊下で天皇の使いである勅使にケガはなかったかとしきりに気づかっている。

また、赤穂城を明け渡すかどうか、家臣が集まっての評定の場面では、どんな遺恨があろうとも勅使に無礼があれば不敬の罪に問われてもしょうがないところ、天皇からお悔やみの言葉をもらったというので大石は「救われました」と感涙にむせぶ。

さらには、浅野が吉良を切り損ねて一念を遂げられなかったことに、天皇から「不憫なり」と言葉をかけてくれたというので、大石は「救われました」となおさら感涙にむせび、大石を先頭に居並ぶ浅野の家臣一同揃って、京都の方角に向かって平伏。天皇の意を受けた形で、吉良には何の罰も与えなかった幕府の片手落ちという“横暴”に立ち向かうことを誓うのだった。

今までの忠臣蔵では見たことのないシーンだったが、これはどんな意味があるのか?

当時の時代背景と無縁ではないだろう。

戦争に突入する前の1932年には、天皇の意の元に軍部が政治を行おうと国家改造を計画した五・一五事件が起きているし、1936年に起きた二・二六事件は天皇による政治の実現のため私利私欲に走り悪政をしている政治家どもを討たねばならないと「尊皇斬奸」をスローガンに掲げていた。

さらに、太平洋戦争は「アジアを解放する聖戦」として始まったが、「聖戦」とは目的が聖なる目的であるばかりでなく、現人神・天皇が先頭に立つ聖なる戦いであるからだ。

招集された兵士たちは天皇に召され、天皇のために戦う兵士であり、見送る側も「天皇陛下万歳」を三唱して送り出した。

学校では教科書に戦地で玉砕した「軍神」が描かれ、「大東亜戦争は聖戦」「天皇陛下のため、お国のため」と教え込まれた。

情報局の委嘱により、「国民映画」として上映される「元禄忠臣蔵」もまた、“天皇陛下万歳”の映画でなければならなかったのだろう。

そうした天皇崇拝の強さに真山も気になったのか、あるいはほかにも気になるところがあったのか、真山は娘の美保に「戦争が終わったら書き直したい」と語っていたという。しかし、彼は終戦から3年後の1948年、69歳で亡くなった。

それでも、戦後上演された作品を見ると、連作であるゆえにか作品の中には名作も多い。「大石最後の一日」「仙石屋敷」「御浜御殿綱豊卿」などは今でもたびたび歌舞伎で上演されていて、封建社会における武士たちの苦悩を描くとともに、現代の私たちにも通じる、人の生き方について問いかける物語として評価が高い。

本作には前進座が一座をあげて出演している。

そもそも前進座は1931年、歌舞伎界の封建的体質や門閥制度に反対した歌舞伎役者たちが、松竹と袂を分かってできた劇団。松竹とは不仲なはずだが、1933年から前進座と松竹は業務提携の関係にあり、舞台を一緒にやるのは無理でも、映画出演は可能だったようだ。

原崎長十郎、中村翫右衛門、河原崎國太郎などが、いずれも名演技。

翫右衛門の息子の梅之助が大石の次男・吉之進の役で出演していて、当時11歳。のちに成長して前進座代表となり、テレビでも「遠山の金さん捕物帳」「伝七捕物帳」大河ドラマ「花神」などの主演作品がある。