イタリア・プーリアの赤ワイン「ネプリカ・ネグロアマーロ(NEPRICA NEGROAMARO)2022」

600年以上の歴史があるというイタリアのアンティノリがプーリア州で立ち上げたトルマレスカのワイン。

ネプリカ・シリーズは、ネグロアマーロとプリミティーヴォ、カベルネ・ソーヴィニョンの頭文字を取ったプーリア州の魅力を気軽に愉しめるシリーズで、きのう飲んだのはネグロアマーロ100%。

果実味と柔らかなタンニンを感じる赤ワイン。

ワインの友で観た映画は、民放の地上波で放送していた日本映画「ゴジラ−1.0」。

2023年の作品。

監督・脚本・VFX/山崎貴、出演/神木隆之介、浜辺美波、佐々木蔵之助、吉岡秀隆、安藤サクラ、山田裕貴、青木崇高ほか。

日本の怪獣映画の原点ともいえる「ゴジラ」(1954年)からの70周年記念作品で、シリーズ30作目にあたる東宝映画。時代設定は第1作の1954年より9年前で、太平洋戦争末期の1945年から終戦後の1947年までを描く。

太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)、戦争で死にたくない敷島浩一少尉(神木隆之介)は特攻へ向かう途中、零戦が故障したと偽って小笠原諸島に位置する大戸島の不時着用の基地に着陸する。その日の夜、島の伝説で語り継がれる巨大怪獣「呉爾羅(ゴジラ)」が島を襲撃。整備兵から、零戦に装着されていた20㎜砲で撃つよういわれるが、敷島は恐怖のあまり撃つことができず、整備兵たちはゴジラの餌食になって殺される。それがのちのちまで敷島にトラウマとなってのしかかっていく。

終戦後、敷島は復員し、焦土と化した東京に戻るが、両親は空襲で亡くなっていた。闇市で乳児を抱えた大石典子(浜辺美波)と出会った彼は、成り行きで彼女との共同生活を始める。

46年7月、ビキニ環礁で米国が行った核実験によりゴジラは被爆。それによりゴジラの再生能力に狂いが生じ、巨大化して放射能の火炎を吐く怪物と化して日本本土に迫ってくる。

そのころ敷島は、木造の掃海艇で米軍が残した海中の機雷を撤去する仕事にあたっていたが、海上から姿を現した巨大怪獣を見てゴジラだと確信。機雷除去のための12㎜砲を連射するも、まるで歯が立たない。

やがてゴジラは品川に上陸し、銀座に移動してくる。銀座で事務員として働いていた典子を救うべく敷島は銀座に向かうが、ゴジラの発した破壊光線の爆風により典子は行方不明となり、生き残った敷島はゴジラへの復讐を心に誓う。

ソ連との緊張関係を気遣う米軍は軍事行動を起こさず、自前の軍隊を持たない日本はなすすべもなく、民間人が結束してゴジラと対決することになり、敷島も加わるが・・・。

「シン・ゴジラ」は、怪獣映画というより日本の政府内での意思決定をめぐる駆け引きを描いた政治映画のような内容だったが、本作は「自分の中で戦争はまだ終わっていない」と苦悩する主人公を描くなどドラマ性が高く、また、70年前の第1作のオマージュのような作品だった。

山崎監督は戦後日本の庶民の暮らしを描いた「ALWAYS 三丁目の夕日」の監督でもあるだけに家族のドラマを描くのは巧み。また彼は長年VFXづくりにも取り組んでいて、本作では監督とともにVFXも担当し、アカデミー賞の視覚効果賞を受賞。

製作費が日本円にして400億円という「ミッション・インポッシブル/デッドレコニングPART ONE」などを抑えての受賞だが、製作費15億円以下だった本作は、あまりカネをかけられない分、手づくり感があったのが印象的で、それがむしろ映画本来のよさと高評価を得たのかもしれない。

それまで監督として同賞を受賞したのは「2001年宇宙の旅」のスタンリー・キューブリックのみで、史上2人目の受賞監督となった。

第1作の“前史”としての描き方もよくできていて、本作の冒頭で登場する架空の島・大戸島は第1作にも出てきていて、この島に古くから伝わる海の怪物が「呉爾羅(ゴジラ)」であり、海のものを食い尽くすと陸に上がってきて人間さえも食らうため、昔は若い娘を生贄に差し出していたという怪獣伝説が残っていた。

第1作ではゴジラが巨大化したのは1954年のアメリカの水爆実験によるものとなっていて、これに第五福竜丸事件が重なって、映画は「水爆実験がこれからも続けられるなら、ゴジラの同類が世界のどこかに現れてくるかもしれない」と学者の反核の言葉で終わっているが、本作でゴジラが巨大化するのは、1946年7月に同じビキニ環礁で行われた「クロスロード作戦」というアメリカの原爆実験によるものであり、核兵器の恐ろしさを伝える意図は変わっていない。

さらに、時代設定を戦争末期から終戦直後にしたことで、戦争の虚しさや、そんな戦争からのトラウマ、「生きたい」という庶民のギリギリの気持ちを描く人間ドラマになっている。

タイトルにある「−1.0」は「マイナスワン」と読み、キャッチコピーは「戦後、日本。無(ゼロ)から負(マイナス)へ」。戦後ゼロになった日本を、ゴジラがマイナスに追い込むという意味が込められているそうだが、人々を追い込むのはゴジラだけではなく、戦争がもたらした荒廃や、新たな核戦争の恐怖でもあるのかもしれない。

ついでにその前に観た映画。

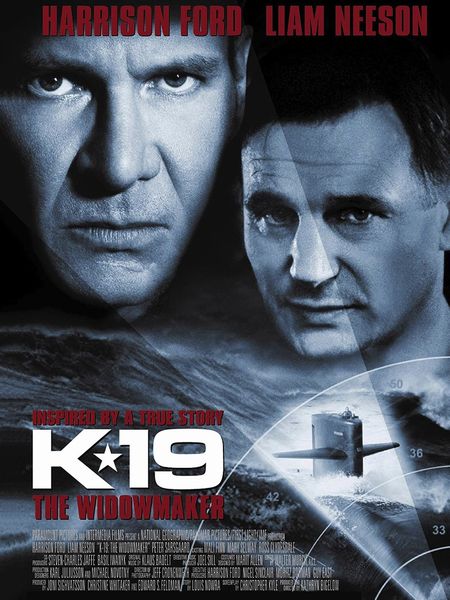

民放のCSで放送していたアメリカ映画「K‐19」。

2002年の作品。

原題「K‐19:THE WIDOWMAKER」

監督キャスリン・ビグロー、出演ハリソン・フォード、リーアム・ニーソン、ピーター・サースガード、クリスチャン・カマルゴほか。

ハリウッド映画だが描かれるのは冷戦下のソ連であり、偵察任務のため出航した原子力潜水艦で放射能漏れが発生し、極限状況の中での乗組員たちの人間ドラマを実話を元に映画化。

1960年代、東西冷戦のさなか、ソ連は世界を2回壊滅できる核兵器を、米国は世界を10回壊滅させる核兵器をそれぞれ保有していた。

ソ連初の弾道ミサイル搭載原子力潜水艦K-19が進水し、1961年7月、米本土近くの大西洋巡回のため出航する。もともと同艦の艦長は、経験豊富で部下からの信頼も厚いミハイル・ポレーニン(リーアム・ニーソン)だったが、小さなミスのため副長に格下げされ、代わって新艦長に任命されたのは鉄の意志と使命感を持つアレクセイ・ボストリコフ(ハリソン・フォード)だった。

ボストリコフは艦と乗組員に対し、厳しい課題と訓練を次々と課し、その限界を測る。過酷なまでの祖国への忠誠を誓うボストリコフに対し、部下の安全を願うポレーニンは激しく対立する。

そのさなか、K-19の原子炉にひび割れが生じ、冷却水漏れが発生する。このままではメルトダウン(炉心溶融)と爆発が迫り、しかも艦はNATO基地の目前に達していた。もし爆発すれば第3次世界大戦を起こしかねない状況の中、全世界の命運を担い、男たちが下した決断とは・・・。

主演のハリソン・フォードは製作総指揮にも名を連ねているが、本作は、東西冷戦下の米ソの対立により核戦争が引き起こされる危険と同時に、ひとたび事故を起こせば取りかえしがつかなくなる原発の恐ろしさを描いている。

原題の「K‐19:THE WIDOWMAKER」とは「K‐19未亡人製造艦」の意味。事故後にK‐19につけられたあだ名だそうだが、このあだ名は映画の中だけで使われたもので、現実につけられたあだ名は「ヒロシマ」だったという。

同艦には3発の核弾道ミサイルが搭載されていたが、まだ初期の弾道ミサイルであるため射程は650㎞と短く、アメリカを射程内に収めるためにはアメリカ本土近くまで行かなければならない。もしそんなところで事故が起きて原潜が爆発したりすれば大変なことになる。現実にK‐19はNATOの基地近くで事故を起こした。爆発に至ればヒロシマ型原爆の数倍の規模の大惨事になり、第3次世界大戦の引き金になるというので本作が描かれたわけだが、起こした事故そのものも恐ろしいものだった。

冷却水の循環装置が故障し、炉心の冷却ができなくなったのだが、これはまさしく東日本大震災時の福島第一原発の事故と同じだ。

福島第一原発の事故では、津波による全電源喪失により核燃料の冷却ができなくなり、ついにはメルトダウンに至り、水素爆発も起こった。放射性物質が外部に大量に放出され、一時はかなりの地域が汚染されて10万人以上の住民が避難。いまも高知市とほぼ同じ面積が帰還困難地域となっている。廃炉が決まったものの、事故から13年たってもその見通しは暗い。

K‐19では、冷却装置の応急修復のため乗組員たちは放射能漏れを起こしている原子炉へレインコートと変わらない化学防護服のみで突入し、何とか修理に成功するも、突入した8人はまもなく死亡。その後も14人の乗組員が2年以内に死亡し、生存した人たちも放射線障害と診断された。

現在、世界には163~164隻の原子力潜水艦が就航している。横須賀、佐世保、沖縄のホワイトビーチは原潜を含む米原子力艦船の寄港地となっているが、万一の事故への不安を拭えないのは当然のことだろう。